日本国内において、外国人労働者の雇用は年々増加しています。

厚生労働省によると、2023年は前年度から外国人労働者が22万人ほど増加するなど伸び率が顕著で、さらに雇用する事業所数を見ても2万ヵ所近く増えていることがわかりました。

外国労働者の受け入れには、人材不足を解消できるだけでなく、グローバル展開がめざせるなど企業にとってさまざまなメリットが期待できます。

ただし、外国人労働者であればどのような方でも採用できるわけではなく、それぞれが持つ在留資格によって、活躍できる職種は限られることを覚えておきましょう。

本記事では、日本における外国人労働者の割合が多い職種や国籍、在留資格ごとに受け入れが可能な職種などを解説します。

自社での外国人労働者の受け入れを検討している採用担当者の方は、参考にしてみてください。

目次

日本において外国人労働者の割合が多い職種

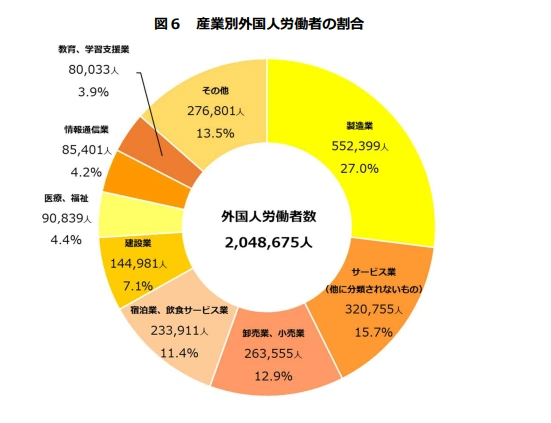

厚生労働省が公表した2023年時点でのデータによれば、日本の産業分野のうち、外国人労働者をもっとも多く受け入れているのは製造業です。

次点でサービス業、卸売・小売業、宿泊・飲食サービス業、建設業となっています。

出典:「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】 (令和5年 10 月末時点)

日本で外国人労働者の割合が多い職種上位5位の特徴を詳しく見てみましょう。

製造業

国内の外国人労働者のうち、27%は製造業で働いています。

製造業の現場では自動化が進んでいるものの、いまだ労働不足が顕著です。

なかでも技能人材の確保に苦難している状況にあり、技能実習や特定技能など在留資格を保持している外国人労働者のスキルが求められています。

また、外国人労働者にとっても、マニュアルや寮などが完備されている製造業の企業は働きやすく魅力的です。

ただし、現場では安全管理や品質管理が重要視されるぶん、外国人労働者を雇用する際は現場でのルールなどきちんと理解してもらえるよう、教育・訓練を行うことが重要です。

サービス業

国内で人材不足が顕著なサービス業界でも、外国人労働者を雇用する企業は多く、全体の15.7%を占めます。

ここでいうサービス業とは、ビルメンテナンスや警備、運輸などの幅広い業種を指しており、小売業、医療・福祉・教育分野、宿泊業は含まれません。

これらの業種では、そこまで高度な日本語力を求められない場合もあるため、外国人労働者にとって就業先の選択肢となりやすいといえます。

サービス業で外国人労働者を雇用する場合、コミュニケーション面でのサポートはもちろんのこと、労働環境が過酷にならないよう業務内容や勤務条件を明確にすることも重要です。

卸売・小売業

日本で働く外国人労働者のうち、12.9%は卸売・小売業に従事しています。

倉庫管理や商品管理、事務作業、販売などの単純労働が主な業務内容です。

一方で、通訳や翻訳を必要とする高度な接客業務に従事させるには、外国人労働者が「技術・人文知識・国際業務」の資格を持っていなければなりません。

この資格を取得したあと、通訳や翻訳のスキルを活かさない単純労働に従事していることが判明した場合、虚偽申請として罰則の対象となるため注意しましょう。

高度なスキルを必要としない接客や販売であれば、「技術・人文知識・国際業務」の資格は不要です。

卸売・小売業で外国人労働者を雇用する際は、業務内容を明確にするとともに、日本の商習慣や言葉の壁などにも配慮しましょう。

宿泊・飲食サービス業

日本の外国人労働者のうち、11.4%は宿泊・飲食サービス業で働いています。

これらの業界における人手不足は、コロナ禍で一時収まったものの、現在はインバウンドの需要もあり再び深刻化し、正社員をはじめとした労働力が求められている状態です。

宿泊・飲食サービス業において外国人労働者は勤勉に働いてくれるだけでなく、言語スキルも強みとなります。

外国人観光客へのスムーズなサービス提供や、海外展開を見据えた人材育成などに貢献するでしょう。

一方で、日本の接客で重要視される「おもてなしの心」を外国人労働者に理解してもらうには、ルールやマナーをきちんと教える必要があります。

建設業

外国人労働者のうち7.1%は、建設業の仕事に就いています。

建設業では職人の高齢化が進んでいるのに対し、若者への技術継承ができていないことが喫緊の課題です。

国としても、若手人材や技能者確保のため、建設業全体で待遇の改善を進めるよう求めています。

これにともない、賃金の引き上げや働きやすい現場マニュアルの整備を行い、外国人労働者の受け入れに積極的な姿勢を見せる企業も少なくありません。

なかでも特定技能の資格を持った外国人労働者の力を借りることで、人手不足の解消だけでなく技術の継承にも効果が期待できるでしょう。

ただし、建設業の仕事はときとして危険をともなうため、安全面での教育や管理の徹底が重要です。

外国人労働者の属性種類

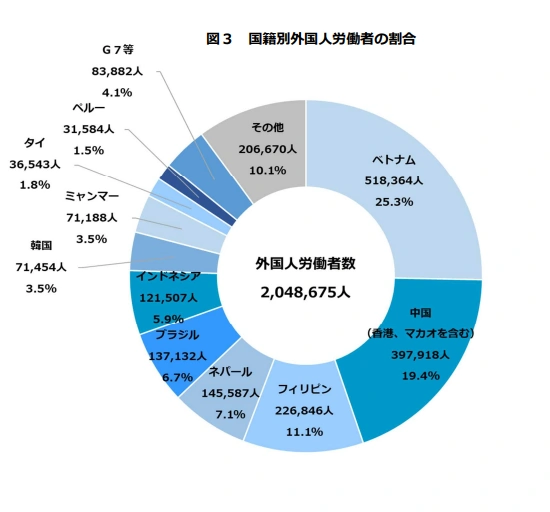

日本で働く外国人労働者を国籍別に見ると、ベトナム人や中国人、フィリピン人などのアジア系の方が大半を占めています。

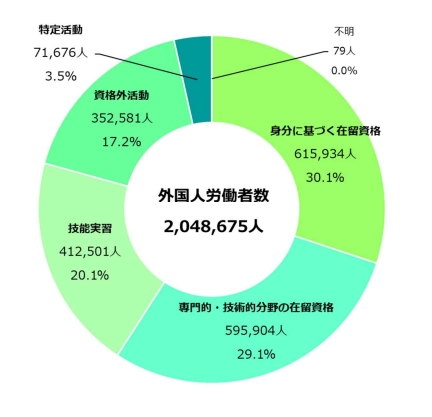

また、外国人労働者全体のなかでもっとも多い在留資格は、永住者やその配偶者、定住者といった身分に基づく在留資格であるのが特徴です。

ここでは、外国人労働者の国籍や在留資格、都道府県ごとの雇用割合など、さまざまな視点から雇用の傾向を紐解いてみましょう。

国籍別の割合

出典:「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】 (令和5年 10 月末時点)

外国人労働者を国籍別に見ると、もっとも多いのはベトナムで、全体の1/4となる25.3%を占めています。

次いで中国(香港とマカオを含む)やフィリピンも多く、アジアの人材が多く活躍していることがわかるでしょう。

日本では外国人労働者に対しても同一労働同一賃金が求められており、生まれながらの身分や出身などに人事評価が左右されることはありません。

また、フィリピンやベトナムなどの他のアジア圏と比較すると日本の給与水準は高く、アジア人の出稼ぎ先の選択肢になりやすいほか、地理的な近さも一つの要因です。

アジア圏内以外では、ブラジル国籍の労働者が多い傾向にあります。

これは、日本で暮らす日系ブラジル人が多いことが背景に考えられるでしょう。

在留資格別の項目と割合

出典:「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】 (令和5年 10 月末時点)

日本で働く外国人労働者を在留資格別に見ると、2023年10月末時点でもっとも多くの割合を占めるのは、身分に基づく在留資格(30.1%)でした。

その次に多いのが専門的・技術的分野の在留資格(29.1%)、技能実習(20.1%)、資格外活動(17.2%)という結果です。

専門的・技術的分野の在留資格を持つ外国人労働者は前年度よりも21.7%増加しているのに対し、技能実習は2.4%減少しています。

なお、身分に基づく資格とは、永住者や定住者、日本人の配偶者などが該当し、原則として就業できる仕事の内容に制限はありません。

都道府県別の雇用割合

厚生労働省のデータによれば、外国人労働者を雇用している企業数を都道府県別に見ると、2023年10月末時点では東京都・大阪府・愛知県の順に多いという結果でした。

- 東京都:79,707ヵ所

- 大阪府:25,450ヵ所

- 愛知県:25,225ヵ所

東京都で働く外国人労働者の数は542,992人おり、全体の26.5%と1/4以上を占める割合です。

雇用する事業所の傾向としては30人未満の中小企業が多く、人材不足を補うことが一つの要因としてうかがえます。

外国人労働者としても大都市圏は給与などの労働条件が良いうえに、同じ職種でも多様な企業を選べることから、雇用割合が高くなっていると考えられるでしょう。

「技能実習」外国人労働者の受け入れが可能な職種

技能実習制度は、外国人労働者が日本の技能を学び、その技能を母国の経済発展に役立ててもらうべく作られた制度です。

2024年4月時点では、90職種165作業が対象となっています。

以下は、技能実習生を受け入れられる職種の例です。

| 分野 | 職種 |

| 農業分野 | 耕種・畜産農業 |

| 漁業分野 | 漁船漁業、養殖業 |

| 建設分野 | 建築板金、とび、石材施工、配管など |

| 食品分野 | 缶詰巻締、牛豚食肉処理加工業、パン製造、惣菜製造など |

| 繊維・衣服分野 | 織布運転、染色、ニット製品製造、カーペット製造など |

| 機械・金属分野 | 鋳造、機械加工、鉄工、金属熱処理業など |

| その他 | 家具製作、製本、ビルクリーニング、介護など |

技能実習生の受け入れ方法は、以下の2種類あります。

- 企業単独型:日本企業が海外の取引先企業などから派遣された人材を受け入れる方式

- 団体監理型:日本の非営利団体(事業協同組合や商工会)が人材を受け入れ、傘下の企業で実習を行う方式

企業や個人事業主が受け入れる「企業単独型」と比べると、非営利の監理団体が管理・企業へ受け入れを行わせる「団体監理型」のほうが多い傾向にあります。

実習生は実習期間ごとに「講習」「技能実習1号(1年目)」「技能実習2号(2・3年目)」「技能実習3号(4・5年目)」の4つに分類が可能です。

講習は毎回試験に合格すれば、次の実習期間に必要な在留資格を取得できます。

日本の企業が技能実習生を受け入れる際は、実習計画の作成や届出が必要となるほか、日本語能力や生活面でのサポートも欠かせません。

「特定技能」外国人労働者の受け入れが可能な職種

特定技能は、日本国内の少子高齢化による労働力不足解決をめざして、2019年4月に設けられた新たな在留資格です。

日本国内で人手不足が深刻化する12分野(旧14分野)の業種・産業で即戦力人材として登用されます。

2024年現在、特定技能の対象業種・産業分野は以下のとおりです。

- 介護※

- ビルクリーニング

- 素形材・産業機械・電気・電子情報関連産業

- 建設

- 造船・舶用工業

- 自動車整備

- 航空

- 宿泊

- 農業

- 漁業

- 飲食料品製造業

- 外食業

※特定技能1号のみ受け入れが可能

特定技能の資格を持つには、一定の日本語能力と技能水準が求められますが、外国人労働者としてはより専門的な仕事に就くことができます。

受け入れる企業からしても、外国人労働者に依頼可能な業務内容の範囲が技能実習より広くなっているのがメリットです。

特定技能の外国人労働者を雇用する際は、支援責任者の選任や支援計画の作成、届出などが必要となります。

また、外国人労働者が日本社会に適応できるよう、生活面での支援も怠らないようにしましょう。

外国人労働者を受け入れやすい職種を知り自社の人材不足を解消

人材不足の状態にある日本の産業分野では、外国人労働者を雇う企業が増えています。

なかでも製造業やサービス業、卸売・小売業で活躍する外国人労働者が多く、なかには特定技能などのスキルを持った優秀な人材も少なくありません。

特定技能だけでなく、外国人労働者は技能実習や分野ごとの在留資格によって、日本で従事できる仕事が決まっています。

受け入れの際は、日本語能力とともに在留資格も考慮することが重要です。

自社での業務内容に適した外国人労働者を受け入れることで、人材不足の解消につなげてみてはいかがでしょうか。